Die Kommunalisierung gilt als zentrale Praxis zur gesellschaftlichen Organisierung und zur Erneuerung des Sozialismus. In Rojava und den Zapatistischen Autonomiegebieten zeigen sich zwei der bedeutendsten Beispiele gelebter kommunalistischer Alternativen.

Der Sozialismus ist eine Bewegung und Ideologie der Vergesellschaftung. Auch wenn seine elementaren Formen so alt sind wie die Menschheit selbst, wurde er von denjenigen, die die Deutungshoheit über Geschichtsschreibung innehaben, oft als nachträglich entstandene ideologische Strömung dargestellt. In der Folge wurde er – insbesondere durch die Erfahrungen des Realsozialismus – als ein Nachfolgesystem des Kapitalismus inszeniert, das diesen im Rahmen einer linearen Entwicklung ablöst. So heißt es auch in den klassischen Schriften des Marxismus: Auf den Kapitalismus folge der Sozialismus und letztlich der Kommunismus.

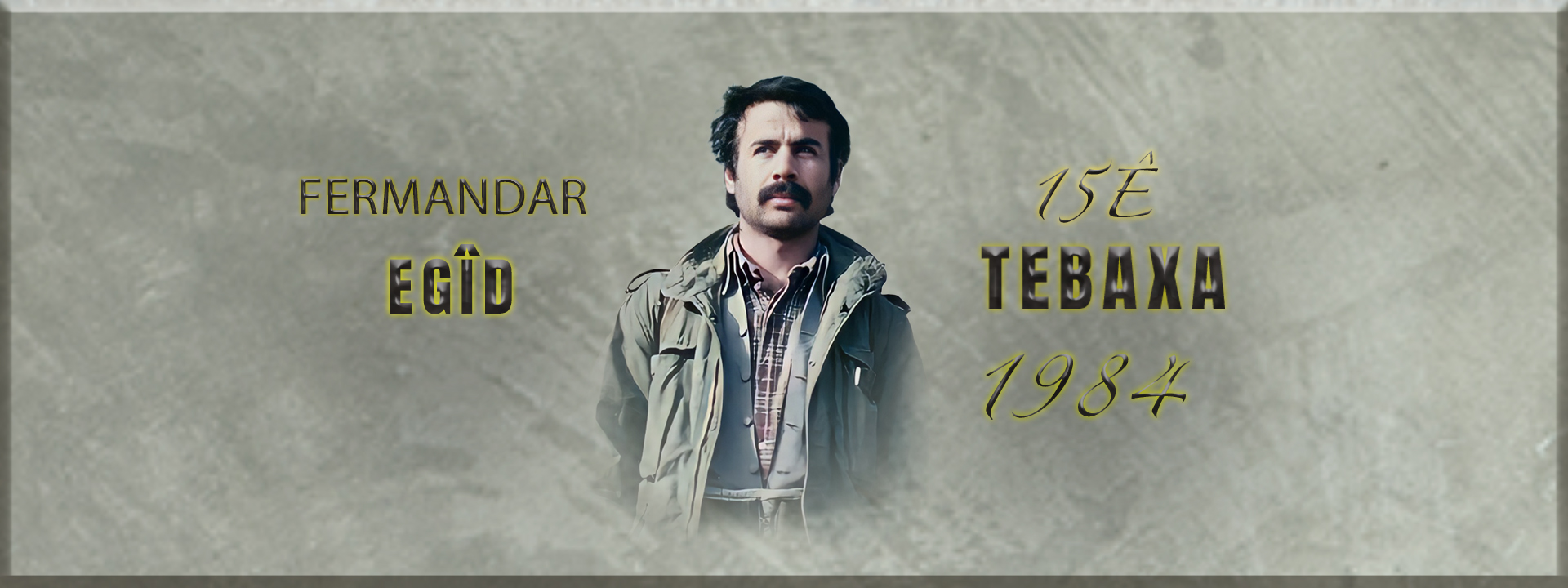

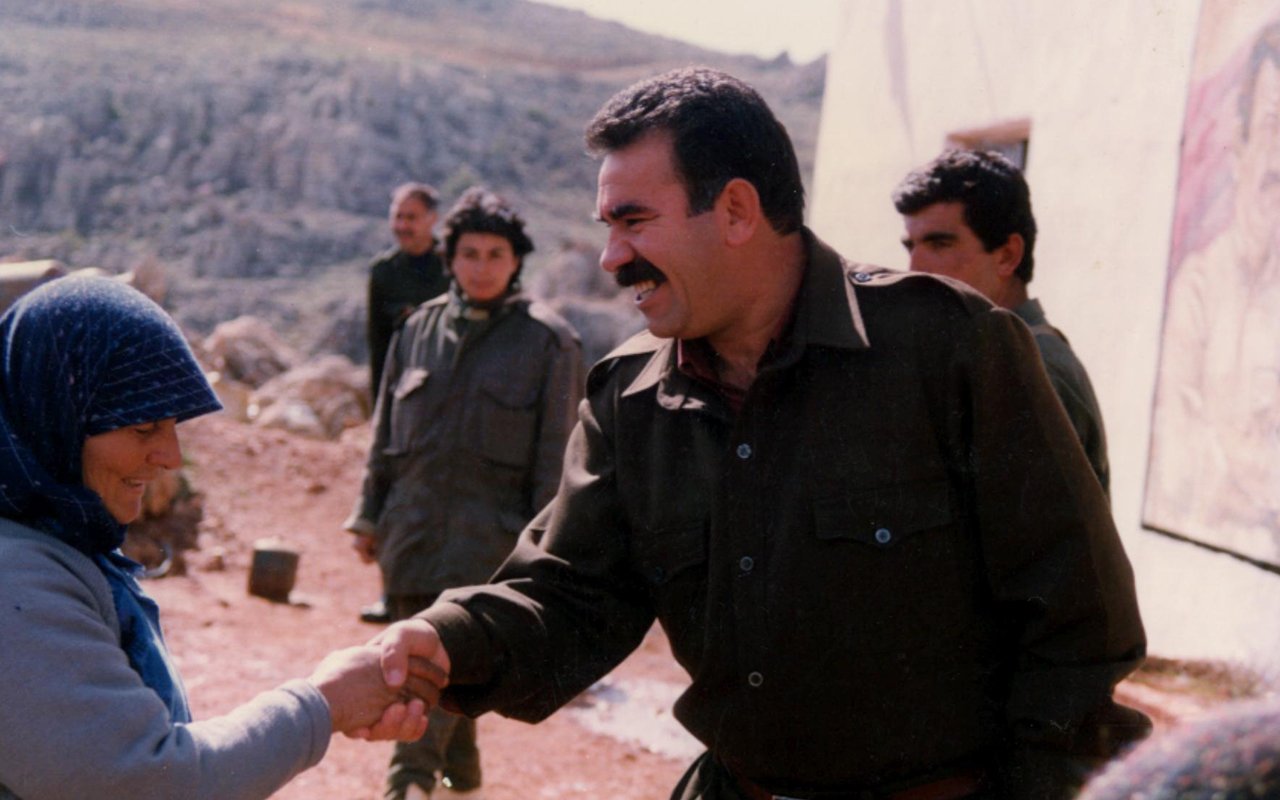

Die Realität jedoch widerlegt diese lineare Vorstellung. Die Praxis hat gezeigt, dass ein solches Denksystem nicht nur fehlerhaft, sondern auch sektiererisch ist. Abdullah Öcalan weist daher in seiner ideologischen Arbeit seit Langem die Annahme zurück, die Geschichte beginne mit dem Klassenkampf. Vielmehr seien Klassen eine spätere Erscheinung; die Menschheitsgeschichte habe mit kommunalen Lebensformen begonnen – ein Befund, der durch neue historische Erkenntnisse untermauert wird.

Öcalan akzeptiert nicht die gängige Definition der Kommune. In seinem Verständnis ist eine Kommune nicht einfach das gemeinsame Leben einer bestimmten Gruppe oder Klasse, sondern das Ergebnis der gemeinsamen Organisation aller Menschen, die in einem bestimmten geografischen Raum leben. Für ihn ist die Kommune kein administratives Modell, das von oben verordnet oder durch ernannte Funktionär:innen kontrolliert wird.

Sozialistische Bewegungen, die die Kommune lediglich als Instrument staatlicher Organisation betrachteten und nicht als eigenständige, demokratische Lebensform, seien letztlich gescheitert. Der Grund: Der Sozialismus hat die Idee der Kommune nicht konsequent genug gedacht und ihre transformative Kraft nicht als Grundlage seiner Theorie anerkannt.

Kolchosen im sowjetischen Sozialismus – von der Basisstruktur zum Machtinstrument

Die wohl bekanntesten kommunalen Organisationsformen im realsozialistischen Kontext waren die Kolchosen der Sowjetunion – genossenschaftliche Agrarstrukturen, die zunächst als Ausdruck von Volksmacht und sozialistischer Selbstorganisation konzipiert waren. Lenin verstand sie als Basis einer rätebasierten, kommunalen Gesellschaft. Doch mit der Zeit gerieten diese Strukturen unter die Kontrolle der sowjetischen Bürokratie. Aus einem demokratischen Experiment wurde ein Instrument zur Durchsetzung zentralistischer Entscheidungen – gegen die Interessen der Bevölkerung.

Obwohl Lenin ursprünglich eine „Republik der Kommunen“ vor Augen hatte, untergrub die zunehmende Bürokratisierung der Sowjetunion diesen Ansatz. Der Staat wurde zum Selbstzweck, und die Kolchosen verkamen zur Karikatur kommunaler Selbstverwaltung – dominiert von bürokratisch eingesetzten Funktionär:innen.

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Volkskommunen in der Volksrepublik China. Zwar entstanden sie während und nach der Revolution als kleinste organisatorische Einheiten mit bildungs- und partizipationsorientierter Zielsetzung, doch auch sie wurden schrittweise in das zentralistische Machtgefüge der Kommunistischen Partei Chinas eingegliedert. Was ursprünglich als Projekt der Alphabetisierung, des kollektiven Lernens und der lokalen Selbstverwaltung begann, wurde zu einem reinen Durchführungsorgan parteilicher Anweisungen. Heute existieren sie nur noch auf dem Papier – als formale Hülle einer längst entleerten Praxis. Chinas Selbstbeschreibung als „sozialistischer Staat“ steht damit im krassen Widerspruch zur gesellschaftlichen Realität.

Staatliche Fixierung als Widerspruch zur kommunalistischen Idee

Auch in Kuba zeigt sich, dass kommunale Strukturen dort, wo sie ursprünglich als Basis der revolutionären Organisierung dienten, im Zuge der Etablierung des sozialistischen Staates zu weitgehend entleerten, rein formalen Institutionen verkommen sind. Die bereits vor dem Sieg der kubanischen Revolution gegründeten Kommunen unter Führung der Kommunistischen Partei Kubas haben sich über die Jahre in bedeutungslose Routinen verwandelt – Ausdruck einer Entfremdung von ihrer ursprünglichen Funktion. Sie sind dem staatszentrierten Denken des realen oder „wissenschaftlichen“ Sozialismus zum Opfer gefallen.

Diese Entwicklung verweist auf ein grundlegendes Dilemma: Eine ursprünglich als Volksideologie verstandene Bewegung wie der Sozialismus verkehrt sich in das Gegenteil, sobald sie sich überstaatlich institutionalisiert und dabei zentrale Prinzipien wie Selbstverwaltung und direkte Partizipation aufgibt. Ein solcher „staatlich gewordener Sozialismus“ wird letztlich zu einer schlechten Kopie des Kapitalismus – bürokratisch, entfremdet und hierarchisch.

Die Weigerung, sich vom Staatsbegriff zu lösen, wie sie viele realsozialistische und marxistisch-leninistische Strömungen aufrechterhielten, hat nicht nur die inhaltliche Radikalität ihrer Programme verwässert, sondern auch die organischen Grundlagen sozialer Organisation untergraben. Ursprünglich als Mittel zur direkten Beteiligung des Volkes konzipiert – etwa in Form von Kolchosen, Volkskommunen oder Volksräten – wurden diese Strukturen zunehmend zu Instrumenten der Kontrolle. Statt emanzipatorischer Beteiligung: Verwaltung. Statt Partizipation: Befehl und Gehorsam.

Die Folge: Ein wachsender Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber sozialistischen Modellen. Wo Führungseliten bestehen und das Volk seine Vertreter:innen nicht selbst bestimmt, verliert auch jede kommunale Struktur ihren emanzipatorischen Gehalt. Selbst dann, wenn der Anfang idealistisch und partizipativ war – ohne eine konsequent horizontale Organisation wird die Entfremdung zur Regel und der Zerfall zur Konsequenz.

Ein Blick auf die Gegenwart zeigt daher: Erfolgreiche kommunale Bewegungen sind jene, die keine neue Führungskaste schaffen, sondern in denen die Menschen selbst ihre Angelegenheiten regeln. Zwei herausragende Beispiele für solche Versuche, die nicht dem bekannten Muster von Staatlichkeit und Bürokratie folgen, sind die Zapatistischen Autonomen Gemeinden in Mexiko und die Autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien – bekannt als Rojava. Sie stehen exemplarisch für eine neue, anti-hierarchische Form des Sozialismus, die auf kommunalistischer Selbstorganisation basiert.

Die Zapatistas: Autonome Gemeinden im Widerstand

Die Bewegung, die unter dem Namen Zapatistische Rebellion in die Geschichte eingegangen ist, begann als Aufstand im mexikanischen Bundesstaat Chiapas. Getragen von der Zapatistische Armee zur nationalen Befreiung (EZLN), forderte sie das Recht der indigenen Bevölkerung auf Selbstbestimmung. Heute existiert dieser Widerstand fort – in Form der Zapatistischen Autonomen Gemeinden. Diese Gemeinden kämpfen innerhalb des mexikanischen Nationalstaats für ein freies, selbstbestimmtes Leben, das auf kultureller Eigenständigkeit, gemeinschaftlicher Organisation und dezentraler Autonomie beruht.

Die Zapatistas streben keinen eigenen Staat an – ihr Ziel ist nicht nationale Souveränität im klassischen Sinn. Vielmehr geht es um das Recht, auf dem angestammten Land frei zu leben: in der eigenen Sprache, mit den eigenen Glaubensvorstellungen, kulturellen Praktiken und sozialen Regeln. Um diese Form der Selbstbestimmung zu verwirklichen, wurden kommunale Strukturen aufgebaut, die politische Teilhabe und Selbstverwaltung ermöglichen. In Abwesenheit eines Staates und ohne fest definierte Staatsgrenzen werden die Zapatistas häufig als Gesellschaften in Bewegung beschrieben – fluid, dynamisch, kollektiv organisiert.

Gegen die kolonialen und repressiven Strukturen des mexikanischen Staates führen die Zapatistas sowohl politischen als auch militärischen Widerstand. Dabei betonen sie jedoch, dass ihre Waffen ausschließlich der Selbstverteidigung dienen – nicht der Machtausübung. Sie haben die Kontrolle über ihre Territorien übernommen und ein Modell sozialer Organisation entwickelt, das auf egalitärer Teilhabe und horizontaler Entscheidungsfindung basiert – ein lebendiges Beispiel für eine neue, alternative Form des Sozialismus.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das zapatistische Selbstverwaltungsmodell auch deshalb, weil es zentrale Prinzipien jenes neuen Sozialismus verkörpert, den Abdullah Öcalan in seinem Konzept der verhandelnden (deliberativen) Demokratie skizziert. Nach dem Aufstand institutionalisierten die Zapatistas ihre Selbstverwaltung durch Autonome Räte und übernahmen die Kontrolle über ihre Belange auf lokaler Ebene – ein Prozess, der maßgeblich auf kollektive Entscheidungsfindung und dezentrale Organisation setzt.

Subcomandante Marcos, einer der Vordenker der Bewegung, erklärte in der Sechsten Erklärung aus dem Lakandonischen Urwald (2005) die demokratische Entwicklung der kommunalen Strukturen folgendermaßen:

„Die politische-militärische Struktur der EZLN war nicht demokratisch, weil sie eine Armee war. Und wir haben erkannt, dass es nicht gut ist, wenn oben das Militär steht und unten das Demokratische. (...) Alles sollte auf der gleichen Ebene sein. Es wäre besser, keine Soldaten zu haben. Also sind wir Soldaten geworden, damit es irgendwann keine Soldaten mehr gibt. Nach und nach begannen wir, die militärische Struktur von den autonomen und demokratischen Strukturen in den Gemeinden zu trennen. Die Entscheidungen, die früher von der EZLN getroffen wurden, wurden schrittweise an die demokratisch gewählten Autoritäten in den Dörfern übergeben.“

Gemäß der zapatistischen Verfassung besitzt das Militär keinerlei politische Macht. Kein Kommandant und kein Mitglied der EZLN darf ein politisches Amt bekleiden oder in Verwaltungsfunktionen eingreifen. Die autonomen Gemeinden werden durch Räte verwaltet, deren Hauptaufgabe in der Lösung sozialer Probleme, der Organisation des Alltagslebens und der Wahrung kultureller und sprachlicher Vielfalt besteht.

Ein besonders innovativer Aspekt ist die inklusive Beteiligung: Ab dem Alter von zwölf Jahren kann jede Person an den Ratsversammlungen teilnehmen und an Entscheidungen mitwirken. Grundprinzip ist die Konsensbildung – alle Entscheidungen beruhen auf gemeinsamer Diskussion, Austausch und dem Streben nach Einigung. Dieses Prinzip wird konsequent umgesetzt: Jede Meinung zählt, jede:r hat das Recht, sich zu äußern und gehört zu werden. Die demokratische Aushandlung ist kein idealistisches Ziel, sondern gelebte Praxis.

Rojava: Autonome Selbstverwaltung als gelebter Kommunalismus

Die unter dem Namen Rojava bekannt gewordene Autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien gilt heute als eines der wichtigsten realweltlichen Beispiele für kommunalistische Gesellschaftsorganisation im 21. Jahrhundert. Was im Zuge des syrischen Bürgerkriegs und als Reaktion auf die Angriffe islamistischer Milizen – insbesondere des sogenannten Islamischen Staats (IS) – begann, entwickelte sich zu einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformation auf Basis von Basisdemokratie, Geschlechtergerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit.

Der Aufbau dieser neuen Gesellschaftsstruktur begann mit der Schaffung kommunaler Räte und Stadtteilversammlungen, um die Selbstverteidigung der kurdisch bewohnten Gebiete zu organisieren. Mittlerweile blickt das Projekt auf eine über zehnjährige Geschichte zurück – ein Jahrzehnt, das von Bedrohungen, Angriffen und internationalen Isolationsversuchen geprägt war, aber zugleich ein eindrucksvolles Zeugnis für die Umsetzbarkeit von Öcalans theoretischem Paradigma liefert: verhandelnde Demokratie, horizontale Organisation und kollektive Selbstverwaltung.

Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Nahen Ostens entstand in Rojava eine tiefgreifende, emanzipatorische Alternative zur autoritären Staatsform. Trotz ständiger Versuche der Zerschlagung konnte sich die Selbstverwaltung behaupten – nicht zuletzt dank der festen Verankerung in der Bevölkerung und ihrer aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen.

Heute gilt die Selbstverwaltung als Hoffnungsträgerin für ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, Religionen und sozialen Gruppen Syriens. Das Modell zieht nicht nur innerhalb Syriens, sondern im gesamten Nahen Osten Aufmerksamkeit auf sich. Im Zentrum steht ein konsequent horizontal organisiertes System: Es gibt keine privilegierte Funktionärsschicht – stattdessen wählen die Menschen ihre Vertreter:innen direkt und regelmäßig. Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen, Verantwortung geteilt.

Dieses Modell, das auf die radikale Demokratisierung aller Lebensbereiche zielt, hat es Rojava ermöglicht, nicht nur lokal, sondern auch auf internationaler Ebene als politischer Akteur sichtbar zu werden. So nimmt die Autonome Verwaltung etwa an Gesprächen über die politische Zukunft Syriens teil – auch mit Gruppierungen wie Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die große Teile Nordsyriens kontrollieren. Die Existenz und Anerkennung der Rojava-Strukturen ist damit nicht nur ein regionales Phänomen, sondern Teil einer globalen Auseinandersetzung um alternative Gesellschaftsmodelle.

Die Kommunen in Rojava zeigen, dass eine partizipative, basisdemokratische und staatenunabhängige Organisation des gesellschaftlichen Lebens möglich ist – auch unter Bedingungen des Krieges, der Isolation und der ökonomischen Unsicherheit. Sie belegen damit eindrucksvoll, dass Abdullah Öcalans kommunalistische Theorie – mit ihrem Fokus auf direkte Demokratie, Selbstverwaltung und Ablehnung jeder Hierarchisierung – nicht nur theoretisch tragfähig, sondern praktisch realisierbar ist.

Gegenwärtige kommunale Bewegungen weltweit

Neben Rojava und den Zapatistas existieren auch an anderen Orten der Welt Beispiele lebendiger kommunaler Selbstorganisation. Diese Bewegungen, so unterschiedlich sie im kulturellen oder geografischen Kontext auch sein mögen, eint der Versuch, dem staatlich-kapitalistischen Modell eine basisdemokratische, solidarische und nicht-hierarchische Alternative entgegenzusetzen.

Einige dieser Kommunebeispiele sind:

Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien (Rojava) – Syrien

Federation of Neighborhood Councils-El Alto – Bolivien

Marinaleda – Spanien

Volksindigener Rat von Oaxaca „Ricardo Flores Magón“ – Mexiko

Zapatistische Autonome Gemeinden (Asamblea Zapatista) – Mexiko

Okupa-Bewegung in Barcelona – Spanien

Dignity Village – USA

Barbacha – Kabylei, Nordalgerien

Villa de Zaachila – Mexiko

Zone à Défendre (ZAD) – Frankreich

Cherán – Mexiko

Diese Beispiele stehen für eine globale Bewegung, die trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen auf gemeinsame Prinzipien setzt: radikale Demokratie, Selbstverwaltung, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und kulturelle Autonomie. Sie alle bezeugen, dass der kommunalistische Ansatz nicht bloß ein theoretisches Konstrukt ist, sondern unter verschiedensten Bedingungen konkret gelebt und organisiert werden kann.

Fortsetzung folgt in Teil 3 der Artikelreihe